製図とは?図面が果たす役割

製図は「製品の仕様を形状・寸法・精度・材料等を正確に伝えるための言語」です。

伝える相手は設計者だけではなく…

| 関係者 | 図面から得たい情報 |

|---|---|

| 加工担当者 | どう加工するか・精度は? |

| 検査担当者 | どこをどれだけ測るか |

| 品質保証 | 要求性能を満たしているか |

| 顧客 | 設計意図が実現されているか |

➡「読み手が迷わない図面」が高品質・低コストを実現します。

製図の基本ルール(詳細版)

線の種類と優先順位

線には優先順位があります。重なったときどちらを見せるかが決まっています。

| 優先順位 | 線種 | 例 |

|---|---|---|

| 1 | 可視稜線(実線 太) | 形として見える境界 |

| 2 | 隠れ線(破線) | 内部形状 |

| 3 | 中心線(一点鎖線) | 円や穴の中心 |

| 4 | 寸法線/補助線(細実線) | 情報表示 |

例えば、穴が奥にある場合は破線で表現。

→ 線のルールが分かると、頭の中で立体が組み上がります。

製図の線の種類一覧(JIS 準拠)

| 線の種類 | 太さ | 主な用途・意味 | 表示例(イメージ) |

|---|---|---|---|

| 太い実線(外形線) | 太 | 物体の見える外形・輪郭を表す | ━━ |

| 細い実線 | 細 | 寸法補助線、寸法線、ハッチング、断面線など | ── |

| 破線(隠れ線) | 細 | 隠れて見えない形状を示す | – – – |

| 一点鎖線(中心線) | 細 | 円や対称形の中心を示す | ─ ・ ─ ・ ─ |

| 二点鎖線(特別な形状) | 細 | 将来加工される部分、特別な要素を示す | ─ .. ─ .. ─ |

| 太い一点鎖線 | 太 | 切断線、重要な中心線を強調 | ━ ・ ━ ・ |

| 連続細波線 | 細 | 破断位置、図の省略区間 | ~~~~ |

| 細い実線(指示線) | 細 | 注記・指示を行うリーダ線に使用 | →(線部分) |

第三角法は、物体を手前の面に投影して貼り付ける感覚。

最低でも以下3つで形を伝えます。

┌──────────┐

│ 上面図 │ ← 上から見た図

└──────────┘┌──────────┐┌──────────┐

│ 正面図 │ │右側面図 │

└──────────┘└──────────┘

✅ 正面図(基準)

✅ 平面図(上から)

✅ 右側面図(横から)

🔎 ポイント

- 一番重要な形状が分かる方向を正面に

- 必要に応じて左側面図・断面図を追加

断面図は「内部を可視化する」便利機能

隠れ線が多いと読みづらいため、断面図で解決!

✅ ハッチングで材料部分を表現

✅ 中心線より外を切るのはNG

✅ 実際に切れないもの(ボルト等)は省略

→ 内部形状が一目で理解でき、施工ミスが激減します。

寸法記入の深掘り

| ルール | 理由 |

|---|---|

| 重複寸法を書くな | 検査時に基準が曖昧に |

| 読みやすい向き(横書き)で統一 | 誤読防止 |

| 加工基準面から寸法を出す | 実加工と一致 |

| 仕上げと荒加工を区別 | 手戻り防止 |

💡 要加工部分には寸法を描く、鋳造のままなら寸法不要

→ 加工工程まで伝わる図面になる!

図面で使う主な記号(実務対応)

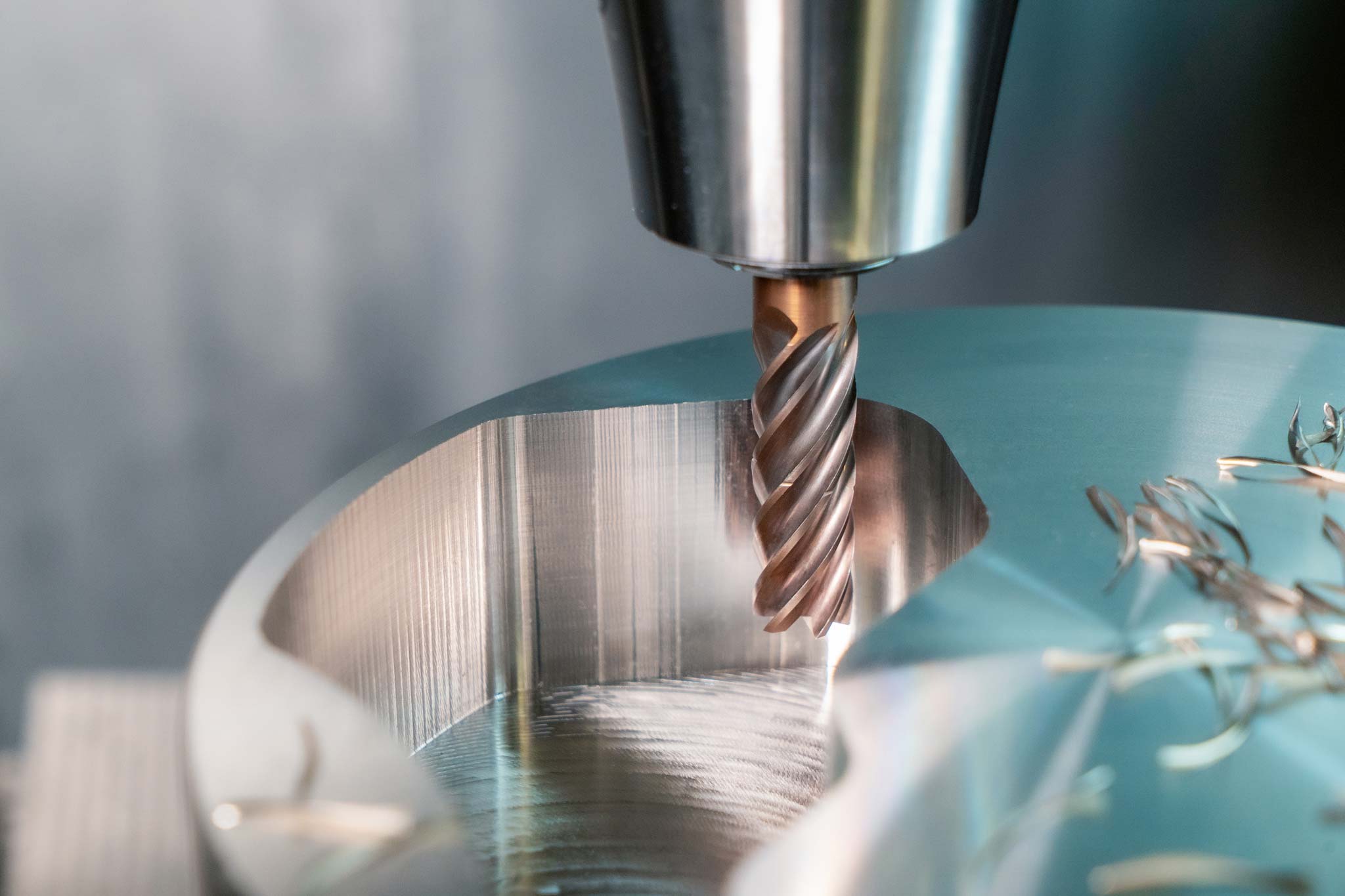

表面粗さ記号:加工方法のヒントにもなる

| 記号表示例 | Ra[μm] | 仕上げタイプ | 使用例 |

|---|---|---|---|

| ▽12.5 | 12.5 | 粗い切削、構造材 | フレーム、溶接補修部 |

| ▽6.3 | 6.3 | 普通切削 | 鋳物加工部 |

| ▽3.2 | 3.2 | 一般切削 | 金属加工全般 |

| ▽1.6 | 1.6 | 仕上切削 | 金型部品、精密部品 |

| ▽0.8 | 0.8 | 精密仕上げ | 軸受、摺動面 |

| ▽0.4 | 0.4 | 研削仕上げ | 金型キャビティ |

| ▽0.2以下 | 超精密 | ラップ加工、鏡面 | 密封面、光学部品 |

例:

- Ra 12.5…旋削レベル

- Ra 3.2…フライス・研削

- Ra 0.8…精密研削・ラップ

➡ 要求が高すぎるとコスト爆増

幾何公差記号:機能上重要な面にだけ!

| 記号 | 意味 | よく使う箇所 |

|---|---|---|

| Ⓣ(位置度) | 穴位置のばらつき | ボルト穴 |

| Ⓟ(平面度) | 平らさ | 取付面 |

| Ⓗ(直角度) | 垂直関係 | 基準面との関係 |

➡ 必要最小限に「ここだけはズレるな」という箇所に。

一般公差=無記入部の許容範囲

図面右下などに表記(例:±0.2)

→ 全部高精度にしてしまうと加工費が跳ね上がります。

図面の見方:現場で役立つ優先順位

1️⃣ 特記事項(熱処理・めっき・溶接など)

2️⃣ 基準面はどこか

3️⃣ 重要寸法と公差

4️⃣ 加工順が想定できるか

5️⃣ 検査測定が可能か

💡検査部門視点を持つと図面の質が劇的に上がる!

CADでの製図ミスあるある ✅

| NG例 | よくある原因 | 解決策 |

|---|---|---|

| 線種が全部同じ | CAD設定が未管理 | テンプレート活用 |

| モデルと図面寸法が不一致 | 2Dを手修正 | 3D→図面の一方向運用 |

| 公差選択が適当 | 精度設計の理解不足 | 機能要求とコストをセットで考える |

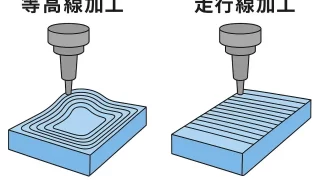

製造現場が喜ぶ図面の書き方(深堀り)

✅ 加工基準面(DATUM)を明確に

✅ 最短工程で作れるように寸法を配置

✅ 検査しやすい位置で寸法化

✅ 加工法が分かる補足を入れる(例:C0.5面取り)

📌 「加工できる図面」=良い図面

(↑ 設計者は忘れがち。でも最重要要素)

まとめ:今日から実践できる製図の3原則

| 原則 | 内容 |

|---|---|

| 見やすく! | 過不足ない寸法/必要な視図だけ |

| 伝わるように! | 線種・記号・公差の意図を正しく |

| 加工しやすく! | 現場が迷わない基準設定 |

➡ 図面は設計と製造をつなぐ橋

この橋を強固にできれば、生産性が一気に上がります!

実践Q&A+具体例

Q. 部品の向きはどう示す?

→ 基準記号 A/B/C を使い、向きが変わらないよう指示

Q. タップ穴はどう記入?

→ M8×1.25 深さ×○○

(※貫通なら「貫通」明記)

Q. 面取りはどこまで書く?

→ C面は全周が原則。局所的なら指示位置を明確に。