製品開発において、「試作」は非常に重要な工程です。その中でも「原理試作」と「量産試作」は、それぞれ異なる目的と役割を持っています。試作の段階を正しく理解しないと、開発の遅延やコストの増加につながる可能性があります。

今回は、原理試作と量産試作の違い、目的、実施する際のポイントを詳しく解説します。

原理試作とは?

原理試作(概念試作、PoC試作とも呼ばれる)は、開発初期段階で行う試作であり、主に以下の目的で実施されます。

原理試作の目的

✅ 技術的な検証

新しい技術やアイデアが実際に機能するかを確認する

✅ 基本動作の確認

設計通りに動作するか、原理的に問題がないかを確かめる

✅ 課題の洗い出し

技術的な課題を明確にし、設計の改善点を見つける

原理試作の特徴

- 試作数が少ない(1台~数台程度)

- 外観や製造方法は重視しない(機能が正しく動けばよい)

- 手作業や簡易的な加工が多い(3Dプリンター、手作り基板、既存の部品を流用 など)

原理試作の具体例

例えば、新しいモーター制御技術を開発する場合、原理試作では「モーターが想定通りの動きをするか」を確認するための試作を行います。外装デザインや量産性は考慮せず、まずは機能が実現可能かどうかを最優先にします。

量産試作とは?

量産試作は、原理試作を経た後、実際に製造・販売するための製品に近い形で試作を行う段階です。

量産試作の目的

✅ 量産設計の最適化

大量生産に適した設計になっているか確認する

✅ 製造プロセスの検証

生産ラインで安定して製造できるか評価する

✅ 品質試験・信頼性評価

耐久性や安全性をチェックし、規格や基準を満たしているか確認する

量産試作の特徴

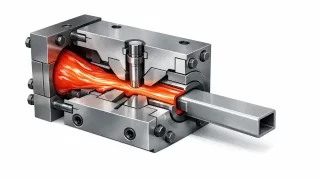

- 量産を想定した材料・製造方法を採用(射出成形、金型加工、SMT実装など)

- 試作数が多い(数十台~数百台)

- 外観や機能が最終製品に近い

- 量産コストや工程の問題点を洗い出す

量産試作の具体例

例えば、スマートフォンを開発する場合、量産試作では「実際の製造ラインで組み立てがスムーズにできるか」「耐久テストで問題がないか」などを確認します。この段階で発見された課題を修正し、最終的な製品に仕上げていきます。

原理試作と量産試作の違いを比較

| 項目 | 原理試作 | 量産試作 |

|---|---|---|

| 目的 | 技術検証・動作確認 | 量産設計・生産検証 |

| 試作数 | 1台~数台 | 数十~数百台 |

| 重視する点 | 機能の実現性 | コスト・生産性・品質 |

| 使用部品 | 既存部品や手作業加工 | 量産を想定した部品 |

| 製造方法 | 3Dプリンター・手加工など | 射出成形・金型加工など |

| 試験内容 | 機能テスト | 信頼性・耐久性・量産テスト |

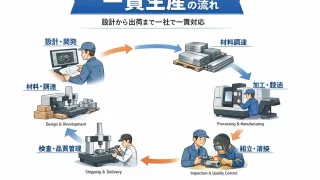

原理試作と量産試作の進め方

原理試作の進め方

- アイデア・設計の検討(基本的な機能や技術の方向性を決める)

- 簡易的な試作(3Dプリンターや手作業で試作品を作成)

- 動作検証・技術評価(仕様通りに動くかを確認)

- 課題の洗い出し・改善(問題点を明確にし、次の試作に活かす)

量産試作の進め方

- 量産を考慮した設計(製造しやすい形状・コスト最適化を検討)

- 試作の製造(実際の生産工程で試作品を作る)

- 量産テスト(組み立てや工程の最適化を確認)

- 品質評価(耐久試験・信頼性試験を実施)

- 量産開始(最終的な修正を行い、量産へ移行)

まとめ:試作工程を適切に進める重要性

製品開発では、原理試作と量産試作の役割を理解し、それぞれの目的に応じた試作を行うことが重要です。

✅ 原理試作は「技術検証」

→ アイデアを形にし、技術的な課題を見つける段階

✅ 量産試作は「製品化に向けた最終調整」

→ 量産を想定し、コストや品質を最適化する段階

どちらの試作も欠かせないプロセスであり、適切に進めることで開発リスクを減らし、スムーズな量産へとつなげることができます。

今後の製品開発において、試作工程をしっかり計画し、よりスムーズな開発を目指しましょう!