金属加工は精密さが求められる作業です。一つのミスが製品の品質に大きく影響することがあり、お客様にも多大な迷惑をおかけしてしまいます。そこで、ミスを防ぐためのチェックリストを活用し、安全かつ効率的に作業を進めることができたら、企業として嬉しいことです。

作業前の準備

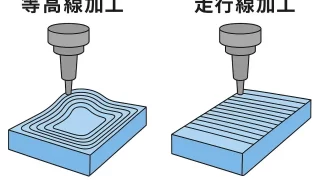

図面の確認

- 寸法・公差の確認

設計図面の寸法と公差を正確に把握。特に、厳密な公差が要求される部分は念入りに確認しましょう。 - 加工手順の確認

複数の加工工程がある場合、手順を間違えると精度に影響。作業フローを明確にしましょう。 - 材料指定の確認

材質、硬度、板厚などが図面通りか確認。材質が異なると加工性や強度が変わるため注意しましょう。 - 疑問点の共有

図面に不明点がある場合、作業前に設計者やチームで共有して解決しましょう。

工具・機械の点検

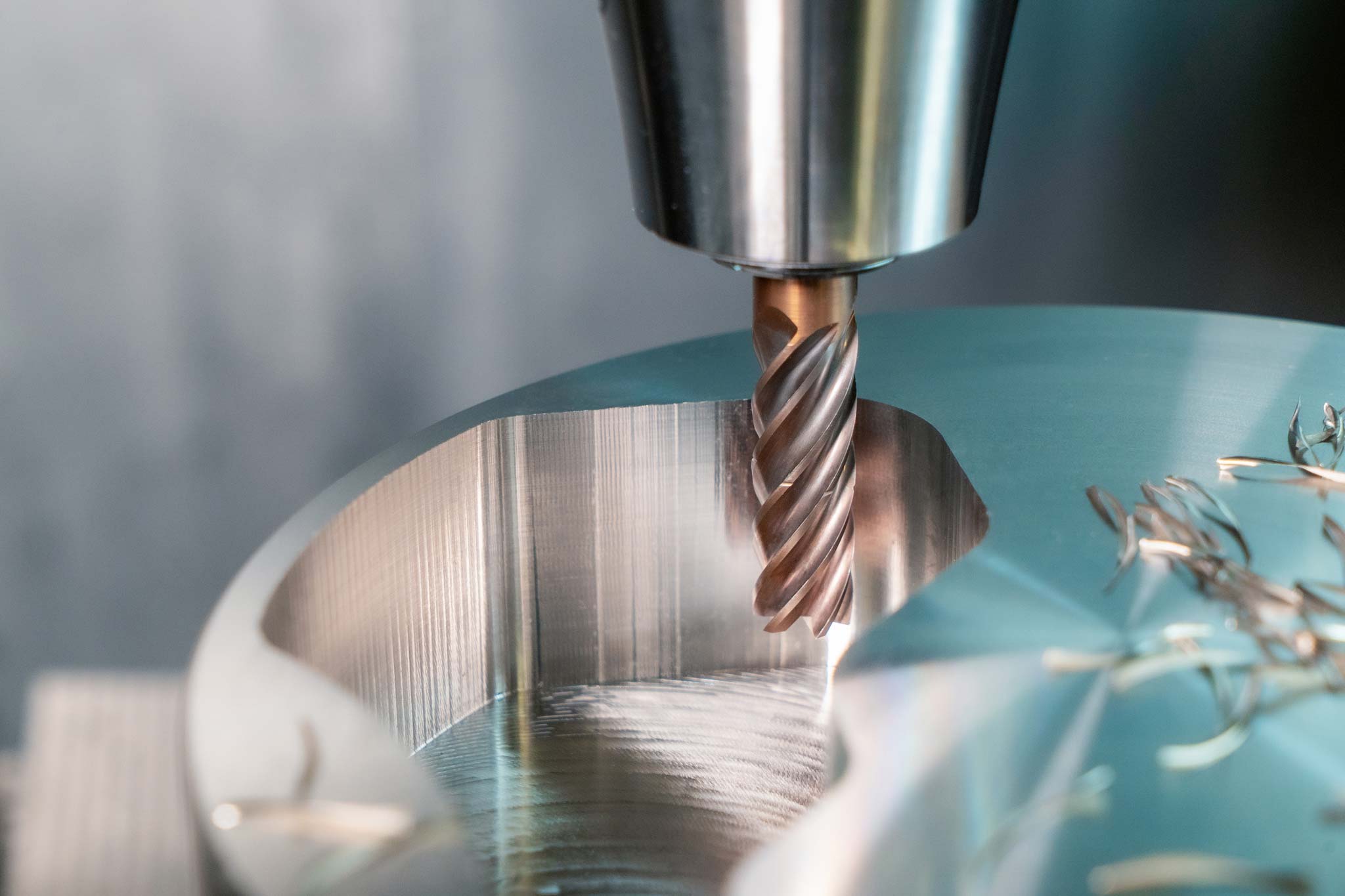

- 工具の状態確認

切削工具、ドリル、エンドミル、タップなどが摩耗していないか確認しましょう。- 摩耗した工具を使用すると、寸法誤差や表面粗さの悪化につながるため、定期的に交換。

- 機械の精度確認

NC機械のバックラッシュ(遊び)や位置決め精度をチェックしましょう。 - 治具・固定具の準備

加工中にワークがズレないように、専用の治具を準備しましょう。 - 緊急停止装置の確認

万が一のトラブルに備え、緊急停止装置が正常に動作するか確認しましょう。

材料の確認

- 材質・規格の確認

材料証明書と照合し、材質が設計通りであることを確認しましょう。 - サイズ・形状の確認

材料の寸法が図面に適合しているかを確認し、不良品の混入を防止しましょう。 - 表面状態の確認

傷や汚れがないか、また、酸化被膜などが加工に影響しないかを確認しましょう。 - 予備材の準備

万が一の加工ミスに備えて、予備の材料を用意しましょう。

加工中の注意点

固定の確認

- 固定力のチェック

ワークがしっかり固定され、加工中にズレが生じないことを確認しましょう。 - クランプの配置

加工時の応力によってワークが変形しないよう、クランプの配置を最適化しましょう。 - 治具の利用

複雑な形状の場合、専用治具を使用して位置決めの精度を向上しましょう。

切削条件の設定

- 切削速度の設定

材質ごとに最適な切削速度を設定しましょう。- 例:アルミニウムは高速切削、ステンレスは低速切削が適切。

- 送り速度の調整

加工精度に影響を与えるため、工具と材料に適した送り速度を設定しましょう。 - 切り込み量の確認

一度に削る量が多すぎると工具の負荷が大きくなり、加工ミスが発生する可能性があります。

冷却剤の使用

- 適切な冷却剤の選択

加工材に適した冷却剤を選ぶことで、切削温度を抑え、寸法精度を維持できます。 - 冷却剤の供給量の確認

不足すると切削温度が上がり、過剰だと工具寿命が短くなるため、適切な量を供給しましょう。 - ノズルの位置調整

切削部に正確に冷却剤が届くようにノズルの位置を調整しましょう。

加工後の確認

寸法検査

- 測定工具の選択

ノギス、マイクロメータ、3次元測定機(CMM)など、精度に応じた測定工具を使用しましょう。 - 寸法公差の確認

図面通りの寸法と公差内に収まっているかを確認しましょう。 - 複数箇所の測定

特に重要な寸法は複数箇所で測定し、誤差を確認しましょう。

表面状態の確認

- 傷・バリのチェック

表面に傷やバリがないかを確認し、必要に応じてバリ取りを実施してください。 - 表面粗さの測定

仕上げ面の粗さが指定通りかを測定器で確認しましょう。 - 仕上げ処理の確認

メッキ、塗装、熱処理などの後加工が必要な場合、仕上げ状態を確認しましょう。

図面との照合

- 部品全体の確認

寸法だけでなく、形状、穴位置、溝の深さなど、図面通りかを総合的に確認しましょう。 - 組み立て性の確認

組み立て工程がある場合、干渉やクリアランスが適切かを確認しましょう。 - 検査記録の作成

寸法検査や表面状態の確認結果を記録し、品質保証のためのデータを保存しましょう。

よくあるミスと対策

- 寸法ミス

原因のほとんどは図面の読み間違いや測定ミスです。

対策:ダブルチェックと複数人での確認。 - 工具の選択ミス

適切な工具を使用しないと精度が落ちてしまいます。

対策:工具表やマニュアルを確認。 - 材料の間違い

材質やサイズが異なると強度や加工性が変わってしまいます。

対策:入荷時の受け入れ検査を徹底。 - 固定不足によるズレ

ワークのズレは精度に影響します。

対策:専用の治具を利用し、クランプを強化。

まとめ

金属加工のミスを防ぐためには、事前準備から加工中、加工後の確認までを徹底することが重要です。このチェックリストを活用して、ミスを未然に防ぎ、高品質な製品を安定して作り上げましょう。

作業指示書として出すのも一つの手法です。