はじめに

治具設計とは、生産現場において製品の加工や組み立てを効率化し、品質を安定させるための重要な技術です。特に量産品の製造においては、適切な治具の活用が生産性向上に大きく貢献します。今日は、治具設計の基本から応用、最新トレンドまでを詳しく解説していきます。

治具とは?

治具とは、工作物を固定し、加工や組み立てをスムーズに行うための補助工具です。治具を使用することで、作業者のスキルに依存せず、高精度な加工を実現できます。

治具の役割

治具は以下のような役割を果たします。

- 位置決めの精度向上

作業ごとのズレを防ぎ、同じ寸法で加工可能。 - 作業の効率化

作業者が簡単に固定でき、素早く作業を進められる。 - 品質の安定化

加工精度が均一になり、不良品を減らせる。 - 作業者の負担軽減

手作業での微調整を減らし、疲労やミスを低減。

治具の種類

治具には大きく分けて以下の種類があります。

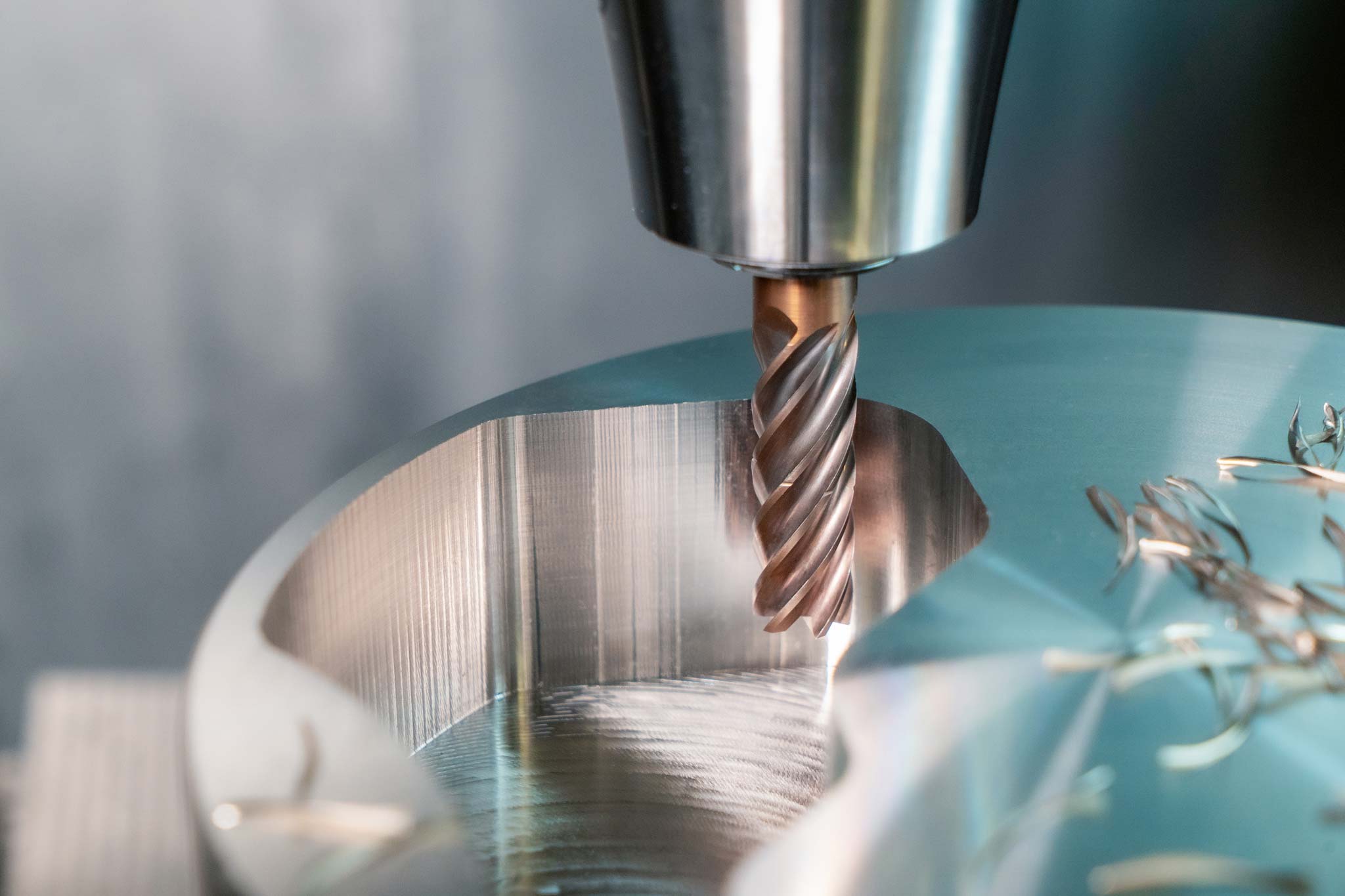

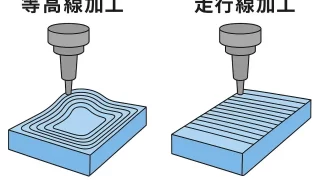

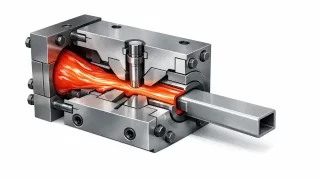

- 加工治具

フライス盤や旋盤などの工作機械で使用される。 - 組立治具

部品の正確な位置合わせや組立を補助する。 - 検査治具

製品の品質を検査するための治具。 - 溶接治具

溶接作業の位置決めや固定を補助。 - 特殊治具

特定の工程や用途に応じたカスタム治具。

治具設計の基本

治具設計を行う際には、以下のポイントを考慮することが重要です。

精度と剛性の確保

治具の精度が低いと、加工のバラつきが発生し、品質の低下につながります。また、剛性が不足すると治具が変形し、正確な加工ができません。材料選定や補強構造の設計が重要になります。

操作性と安全性

作業者が簡単に操作できるようにすることで、効率的な作業が可能になります。また、安全性を考慮し、作業者のケガを防ぐ設計が求められます。例えば、指詰め防止のガードや、安全スイッチの導入が挙げられます。

コストと耐久性

治具の製作コストは、生産コスト全体に影響を与えます。耐久性を考慮しつつ、必要以上にコストをかけない設計が重要です。特に試作段階では3Dプリンティングなどを活用し、低コストで設計の検証を行う手法が増えています。

治具設計のステップ

治具を設計する際の基本的なステップを紹介します。

- 目的の明確化

どの工程でどのように使用する治具なのかを定義する。 - 仕様の決定

加工精度、使用材料、形状などを決める。 - 設計と試作

CADソフトなどを活用して設計し、試作品を製作。 - 評価と改善

試作治具を実際に使用し、改良を加える。 - 量産導入

改良が完了した治具を現場に導入する。

治具設計の応用技術

治具設計は、単なる補助ツールにとどまらず、最新技術と組み合わせることでさらに高度な生産効率を実現できます。

3Dプリンタを活用した治具製作

従来の切削加工に比べて短期間・低コストで治具を製作できるため、試作段階で特に有効です。樹脂材料や金属3Dプリンタを使用することで、軽量かつ強度の高い治具を設計できます。

IoTを活用したスマート治具

センサーを搭載し、加工状態をリアルタイムで監視する治具が増えています。例えば、振動センサーを用いた異常検知や、RFIDを活用した作業記録の自動化が実用化されています。

モジュール化設計

異なる製品に応用できるユニバーサルな治具の開発が進んでいます。例えば、調整可能なクランプ機構を備えた治具は、さまざまなサイズの部品に対応できるため、柔軟な生産体制を実現します。

治具設計の成功事例

自動車業界の事例

自動車部品の溶接工程において、高精度な溶接治具を導入することで、溶接精度の向上と作業時間の短縮を実現。結果として、不良品率を30%削減し、生産効率が20%向上。

電子機器製造の事例

基板のはんだ付け工程で専用の組立治具を使用し、手作業によるミスを削減。従来1時間かかっていた作業が30分に短縮し、大幅な生産効率向上を達成。

まとめ

治具設計は、生産技術において重要な役割を果たします。適切な治具を設計することで、作業の効率化、品質の向上、コスト削減を実現できます。最新技術を活用することで、より高性能な治具が開発され、現場の改善につながります。本コラムを通じて、治具設計の基礎知識を深め、実践に活かしていただければ幸いです。

今後も最新技術や実践的なノウハウを紹介していきますので、ぜひお楽しみに!