治具とは何か?なぜ発想力が求められるのか

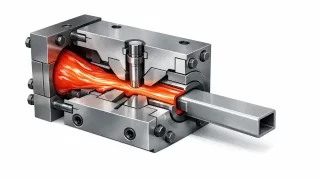

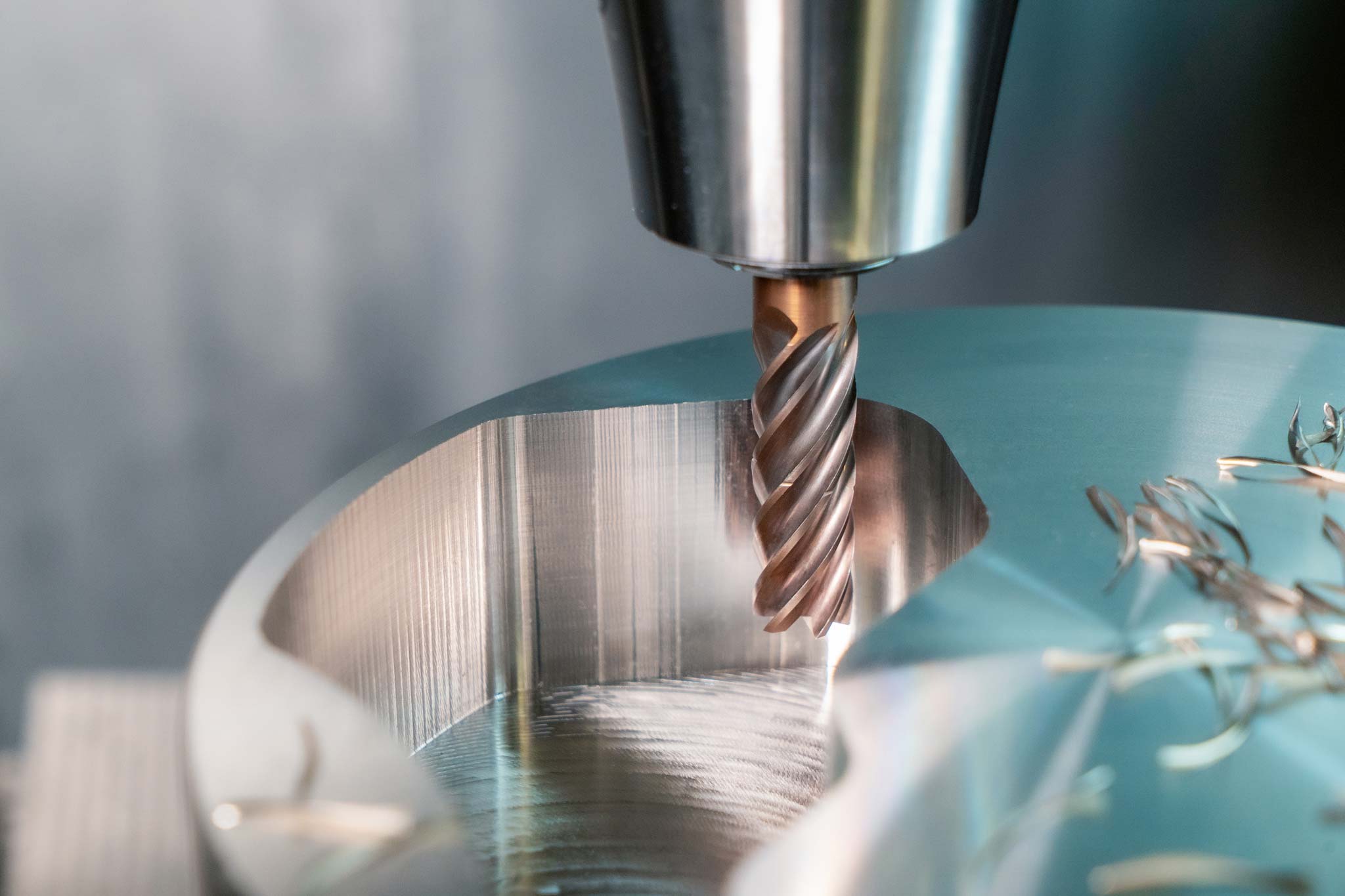

製造業の現場では、治具(じぐ)はまさに“縁の下の力持ち”です。製品の加工・組立・検査など、あらゆる工程で治具は活躍しています。作業効率の向上や品質の安定化、安全性の確保など、治具の工夫一つで工程全体の生産性が大きく変わることもあります。

しかし、現場でよく聞くのが「新しい治具のアイディアが出てこない」「目の前の課題に対して、どんな治具を作ればよいか分からない」といった声です。既存の方法に頼りがちで、“こういうもんだ”という固定観念に縛られてしまうことが少なくありません。

だからこそ、治具の発想には“現場目線の創造力”が必要です。今日は、実際に治具の設計・運用に携わる方の視点に立って、アイディアの出し方を具体的にご紹介します。

アイディアは「問題意識」から始まる

良い治具は、“良い発想”ではなく、“良い観察”から生まれます。つまり、「どこに無駄があるのか?」「どこでミスが起きているのか?」といった現場の問題を正しく捉えることが第一歩です。

観察ポイントの例

- 作業者が何度も同じ動作を繰り返していないか?

- 寸法測定に時間がかかっていないか?

- 手元を目視で確認する場面が多くないか?

- 作業者ごとにやり方が違っていないか?

- 製品に触れる回数が多く、傷や不良が出ていないか?

このような“小さな違和感”こそが、治具アイディアのヒントになります。

現場で使えるアイディア発想法5選

モジュール分解法(工程細分化)

作業全体を細かく分解し、それぞれのステップで何がネックになっているかを可視化します。

例:組立工程 → 部品の仮固定、位置決め、ネジ締め、確認

→ 仮固定が手間 → マグネット治具を検討、など

逆転発想法

今のやり方を「逆にしたらどうなるか?」を考えます。意外と新しい発想が生まれるきっかけになります。

例:測定用治具 → 製品を治具に合わせるのではなく、治具が製品に寄り添う形にしてみる

他社・他部門の観察

他部門や他業種の治具からヒントを得る。特に設備保全や品質保証部門の治具は発想がユニークなことが多いです。

例:試験装置のクランプ構造 → 組立治具に応用できる可能性あり

“三現主義”に基づくフィールドヒアリング

- 現場:実際の作業環境

- 現物:使われている道具や製品

- 現実:起こっている問題・状況

これらを実際に“見る・触る・聞く”ことがアイディアにつながります。特に作業者の「こうだったらいいのに」という声は宝の山です。

ラフスケッチとプロトタイプ

完璧な設計を目指さず、まずは簡単な図でイメージを出してみる。段ボールや3Dプリンタなどで簡易試作して検証することで、改良の方向性が見えてきます。

発想のヒントとなる6つの視点

治具の設計に行き詰まったら、以下の視点をチェックしてみましょう。

- 安全性:作業者のケガや事故の防止になっているか?

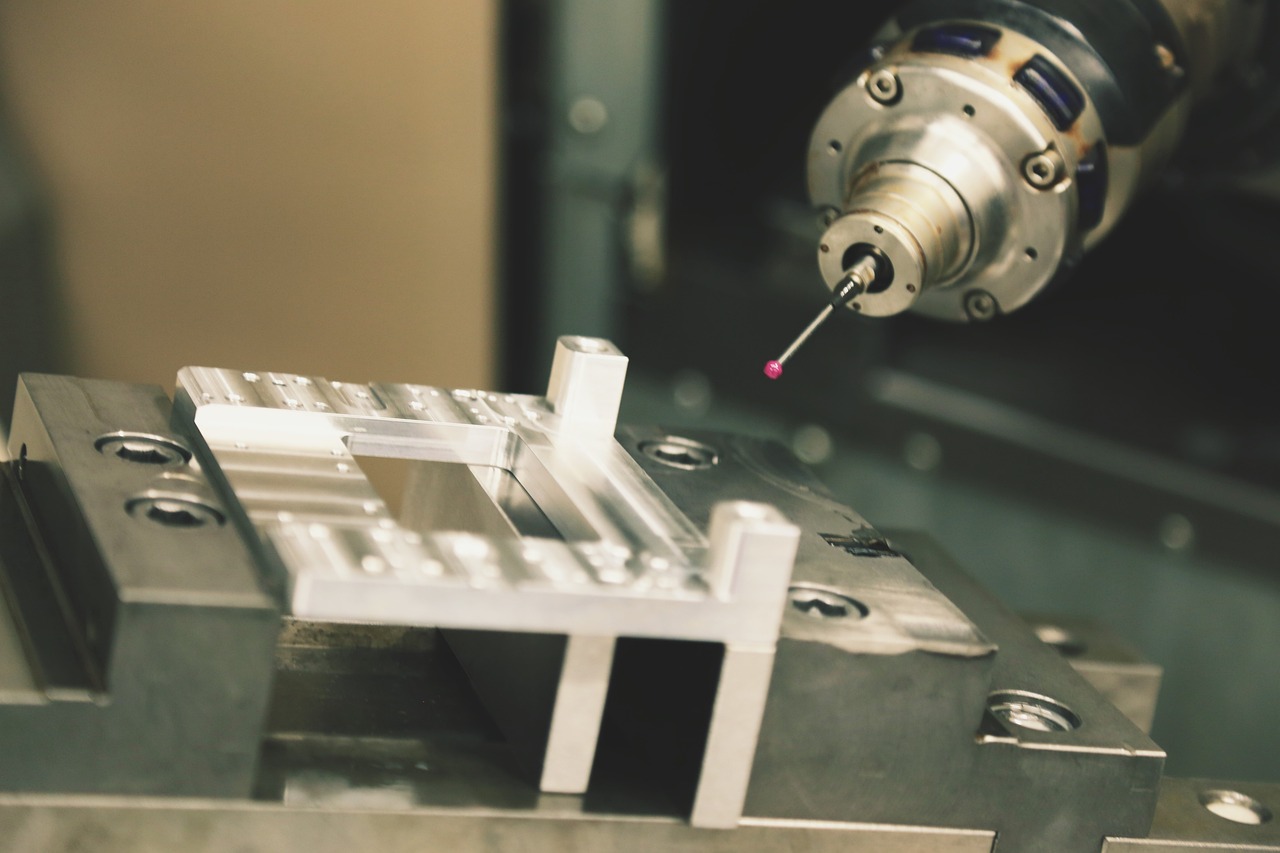

- 繰返し精度:毎回同じ位置に固定・加工ができるか?

- 誰でも使えるか?:属人化を防げるか?初心者にも使いやすいか?

- 段取り時間:セッティングや交換が簡単か?

- 省力化:不要な動作を減らせているか?

- コスト:シンプルで安価に作れるか?

実際のアイディア例(参考)

- バネとマグネットを組み合わせた固定治具

製品の差し替えが片手で可能に。 - レーザー照射で位置を可視化する検査治具

目視でのミスを大幅減。 - 3Dプリンタで作った形状確認治具

複雑形状でも1品物で短納期製作が可能。

まとめ:治具は現場の“知恵のかたまり”

治具づくりは、単なる設計や加工ではなく「現場での問題解決そのもの」です。難しく考える必要はなく、「もう少し楽にできないかな」「これは他の方法で代用できないか?」という素朴な疑問から始まります。

現場の声に耳を傾け、ちょっとした工夫を重ねていくことで、思わぬアイディアにたどり着くことができます。あなたのその一つの治具が、工程全体を変える力を持っているかもしれません。