ものづくりの現場で欠かせない金属加工。その工程は一見シンプルに見えて、実は高精度な仕上がりを実現するために細かく段階分けされています。なかでも、代表的な加工プロセスとして知られているのが「荒加工(あらかこう)・中仕上げ・仕上げ」という3つの工程です。

これらはただの作業の順番ではなく、それぞれに明確な目的・役割・工具の選定・加工条件があり、最終的な製品の寸法精度・形状精度・表面の美しさに大きな影響を与えます。

今日は、金属加工の基本であるこの3工程について、初心者の方にもわかりやすく、かつ現場の方にも役立つように、詳しく解説していきます。

第1工程|荒加工(あらかこう)とは?

大まかな形状を削り出す「粗取り」工程

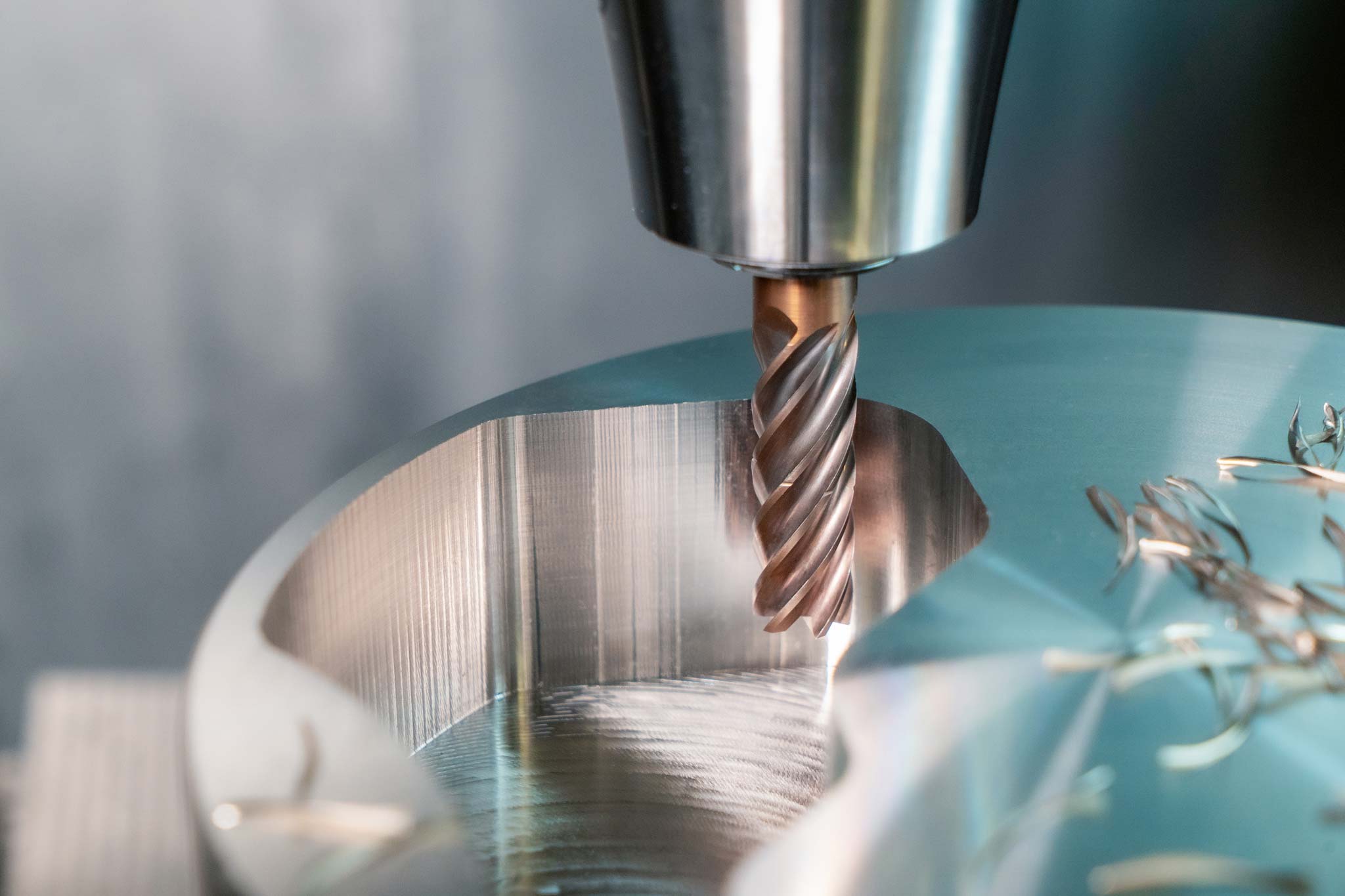

荒加工とは、材料から大まかに不要部分を取り除くための初期加工ステップです。主な目的は、材料のボリュームを一気に減らすことであり、仕上がりの美しさや精度はこの段階では二の次です。

荒加工の特徴

荒加工の特徴としてまず挙げられるのは、一度に多くの切削量を処理できるという点です。この工程では、製品の大まかな形状を素早く削り出すことを目的としており、そのため加工時間の短縮が図れます。

また、荒加工では寸法公差が比較的緩やかで、±0.5mm〜1.0mm程度の誤差が許容されるのが一般的です。その分、加工条件も高送り・高切込みといった効率重視の設定となり、スピーディに材料を除去できるよう工夫されています。

ただしその一方で、加工応力(内部に生じる力)が部品に残りやすく、これが反りや歪みの原因となることもあります。特に精密部品の場合、荒加工後に一定時間寝かせて応力を抜くなどの対応が必要になるケースもあります。

このように、荒加工は効率の良い切削が可能である反面、後工程への影響を考慮した慎重な計画が求められる重要なプロセスといえるでしょう。

よく使われる工具と加工方法

- ラフィングエンドミル(波刃)

切削抵抗を軽減しつつ大量除去が可能 - フェイスミルや高送りカッター

平面を一気に削るのに適している

荒加工のポイント

荒加工では、後の工程である中仕上げや仕上げの余白(削りしろ)を残すことが非常に重要です。削りすぎてしまうと仕上げの加工精度が出せず、再加工や材料の再手配になる恐れもあります。

第2工程|中仕上げとは?

荒加工と仕上げの“つなぎ役”として重要な工程

中仕上げは、その名の通り「中間的な加工工程」です。荒加工後の粗い面をある程度整え、最終仕上げに向けた準備をすることが主な目的です。この工程を省略することもありますが、高精度部品や高剛性を求められる製品では非常に重要です。

中仕上げの特徴

中仕上げ加工は、荒加工と仕上げ加工の中間に位置し、寸法精度をある程度確保しながら製品の形状を整える重要な工程です。一般的には、±0.1mm〜0.3mm程度の寸法精度が目安とされ、最終仕上げ前の下地作りとしての役割を果たします。

この工程では、荒加工によって生じたバリや加工面の乱れを滑らかに整えるとともに、材料内部に残った加工応力の一部を開放することも目的としています。これにより、最終工程での寸法の安定性や変形防止にもつながります。

特に高精度が求められる製品や、歪みに敏感なワークでは、中仕上げを丁寧に行うことで後工程のトラブル防止や品質向上に大きく寄与します。中仕上げは単なる中間処理ではなく、最終品質を左右する土台作りといえるでしょう。

工具選定と加工条件

- 仕上げ用エンドミル(ストレート刃)やボールエンドミル

- 中程度の送り速度と切込み

- 必要に応じて、2D・3Dパスを組み合わせた中間処理を実施

中仕上げの重要性

多くの加工現場では、コスト削減のために荒加工と仕上げだけで終わらせたいというニーズもあります。しかし、高剛性・高精度を求めるワークピースでは、中仕上げを丁寧に行うことで、仕上げ加工の精度や表面状態が大きく向上します。

第3工程|仕上げとは?

最終精度と表面品質を決定づける最も重要な工程

仕上げ加工は、設計図通りの寸法・公差・表面粗さを達成するための最終工程です。この工程で求められるのは、精密さと美しさの両立。微細な加工で製品の完成度を左右します。

仕上げの特徴

仕上げ加工は、金属加工における最終工程であり、高精度かつ美しい仕上がりが求められる非常に繊細な作業です。この段階では、±0.01mm〜0.05mmという非常に厳しい寸法公差に対応し、製品としての完成度を高めます。

さらに、表面品質にも注力され、表面粗さ(Ra値)は1.6〜0.8μmを目指すのが一般的です。このレベルの滑らかさは、機能性部品において摩擦抵抗の低減や密着性の向上などに大きく貢献します。

仕上げでは、切込み量や送り速度を極めて小さく設定し、時間をかけて丁寧に加工するのが基本です。これにより、寸法精度を保ちつつ、部品への負荷や加工応力を最小限に抑えることが可能になります。

また、加工後の変形やバリの発生を防ぐための工夫や配慮も不可欠です。材料や形状に応じた最適な加工条件を選定し、安定した仕上がりを実現することで、製品の信頼性と精度を確保します。

仕上げ加工は、まさに「最終品質を決定づける工程」であり、経験と技術が問われる工程と言えるでしょう。

使用される工具と加工条件

- 超硬エンドミル(1〜4枚刃)

- ボールエンドミルで微細形状の追い込み

- 最小送り・高回転数の切削条件

- 必要に応じて、砥石仕上げや研磨処理も併用

各工程を分ける理由とは?

加工を1回で終わらせず、なぜこのように3段階に分ける必要があるのでしょうか?

その理由は以下のような点にあります。

精度と効率のバランスを取るため

加工工程を荒加工・中仕上げ・仕上げの3段階に分ける最大の理由のひとつが、精度と効率のバランスを取ることです。まず、荒加工では一気に大量の材料を削り落とすことで、加工時間を大幅に短縮することができます。

その後の中仕上げ・仕上げでは、寸法精度や表面の美しさを追求した細やかな調整を行うことで、最終的な品質を高めていきます。このように工程を分けることで、加工全体の時間を抑えつつ、必要な精度も確保することが可能となります。

結果として、トータルの加工効率と品質の最適化が実現できるため、多くの現場でこの段階的な加工手法が採用されています。

工具の寿命とコストを考慮

工程を段階的に分けるもう一つの重要な理由は、工具の寿命と加工コストを最適化するためです。荒加工・中仕上げ・仕上げといった各工程で、それぞれに適した工具を使い分けることで、工具への負担を抑え、その寿命を大幅に延ばすことができます。

例えば、仕上げ加工で使用する工具は高価で繊細なものが多く、精密な仕上がりを実現するために設計されています。こうした高精度な仕上げ工具を荒加工のような負荷の大きい作業に使用してしまうと、すぐに摩耗や破損が起きてしまい、工具寿命が極端に短くなるリスクがあります。

その結果、工具交換の頻度が増え、コストがかさむだけでなく、生産性の低下にもつながります。適切な工具選定と工程の分離によって、コスト削減と加工の安定性を同時に実現できるのです。

歪みと応力を段階的に解消

加工工程を段階的に分ける理由の一つに、材料の歪みや内部応力を段階的に解消することがあります。荒加工では、一気に大量の材料を削り取るため、材料内部に応力が発生しやすく、その結果、寸法が不安定になることがあります。

そこで中仕上げの工程で、荒加工で生じた応力を徐々に解放し、材料の状態を整えます。これにより、仕上げ加工において高い寸法精度を維持しやすくなるのです。

最終的に仕上げ加工で製品の寸法精度や表面品質を確実に担保するためには、このような段階的な応力解消が欠かせません。こうした工程の積み重ねによって、安定した高品質な製品が仕上がります。

まとめ|加工品質は工程設計で決まる!

金属加工における「荒加工・中仕上げ・仕上げ」の3工程は、それぞれが独立した意味と目的を持ち、最終的な製品の精度・外観・強度に直接関わってきます。

単に形を作るだけでなく、「どういう順序で、どの工具を使って、どのように仕上げていくか」を計画することが、高品質な製品づくりの鍵となるのです。

加工現場で日々の効率やコスト削減に追われるなかでも、この基本に立ち返ることで、安定した品質・クレーム削減・納期遵守につながるはずです。