モールドベース加工は、金型製作における土台作りの工程であり、その品質が製品の精度・寿命・成形効率に大きく影響します。しかし、加工技術だけでなく、「設計段階」での工夫が、最終的な加工品質や時間短縮に直結することは、意外と見落とされがちです。今日は、モールドベース加工の設計段階で注意すべきポイントに焦点を当てて解説します。

そもそもモールドベースとは?その重要性を再確認

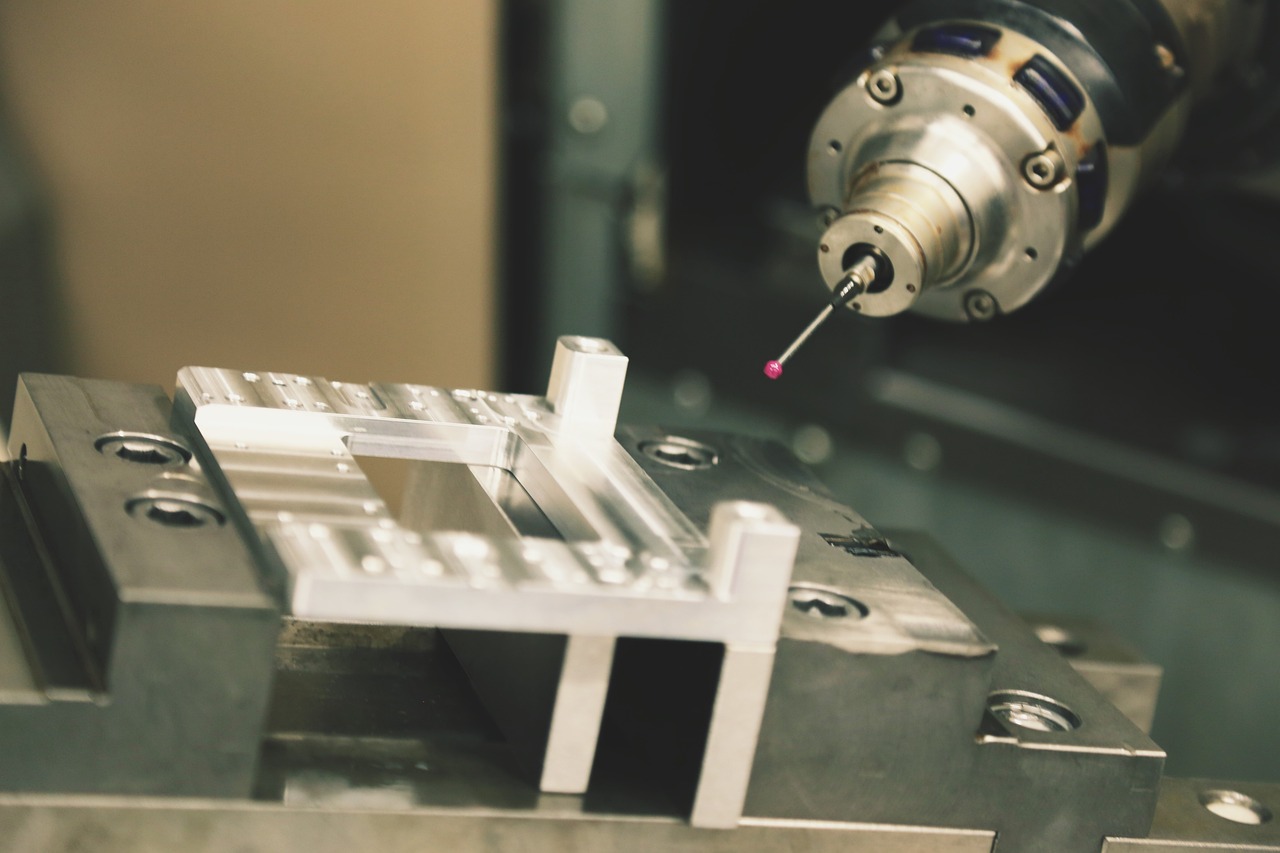

モールドベース(Mold Base)とは、金型の「骨格」となる構造部品で、可動側・固定側のプレートやガイドピンなどで構成されています。インサート部や成形部を保持し、正確な位置決めや型開き動作を担うため、その精度が製品の寸法精度に直結します。

モールドベースの加工精度が重要な理由

- 成形品の精度を保つ基準面になる

- 金型寿命やメンテナンス性に関係

- 型合わせやトライ回数の増減に影響

- 成形不良(バリ、寸法違い)の原因となることも

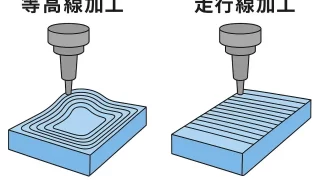

精度と加工時間に直結する設計のキーポイント

プレートの基準面設計を明確にする

基準面(主に底面や側面)を明確に定義することで、加工時の芯出しや位置決めが正確に行えます。不明確な設計は、再加工やトラブルの元に。

- 推奨

プレートごとに「基準面マーク」や加工指示を図面上で統一 - 補足

基準面に対する同芯度・平行度も数値で明示

無理のない加工深さ・穴ピッチの設定

モールドベースには、多数のボルト穴や水管、位置決めピンなどの加工が必要ですが、深さやピッチが加工限界を超えると工数が増え、精度も不安定に。

- 推奨

深穴加工を最小限に。深さ≦10D(直径の10倍)が目安 - 小径・長尺穴には放電加工やスリーブ対応を検討

標準化部品を有効活用する

近年では、モールドベースの標準品(MISUMI、DME など)をベースに設計することで、設計・加工時間の短縮が可能です。

- 利点

調達の迅速化、設計・製造の工数削減、互換性確保 - 留意点

標準サイズに合うよう、成形部の位置や大きさも調整

公差設定は“必要最低限”にとどめる

すべての部位に高精度を要求すると、加工コストが跳ね上がります。設計段階で重要部位のみ厳しい公差を設定し、それ以外は緩和する設計が重要です。

- 例

ガイドピン穴 ±0.01mm、公差が不要なボルト穴 ±0.2mm など - 推奨

機能別に“公差ゾーン”を定義しておくと効率的

熱処理や後加工を前提にした構造設計

モールドベースには熱処理(焼入れ・焼戻し)を施す場合もありますが、その際の歪みや変形を見越した構造にしておかないと、後工程で修正が必要になります。

- 推奨

熱処理前後の加工順を設計に明記 - 対応例

重要寸法は熱処理後に仕上げ加工を想定

設計改善による加工時間短縮の実例

ケーススタディ:プレート設計を見直して加工時間を30%短縮

ある樹脂成形金型メーカーでは、モールドベース設計を以下のように見直すことで、加工時間を大幅に削減できました。

Before

- 穴ピッチが不均一、深さのばらつきあり

- 非標準サイズの設計多数

After

- 穴配置を等ピッチ化

- MISUMIの標準モールドベースサイズに設計変更

- 不要な穴を削減し、CAMデータ作成も簡略化

結果

- 加工時間30%短縮、トライ回数も2回から1回に減少

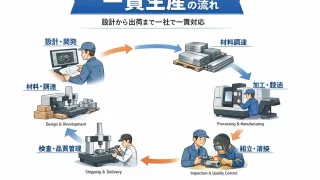

設計者と加工者の連携が成功の鍵

モールドベース加工で差をつけるためには、設計と加工の間に「明確な情報共有」と「フィードバックの循環」が必要です。加工者からの「ここが難しかった」「ここは標準化できる」といった現場の声を設計に反映することで、より洗練された設計が可能になります。

まとめ|設計の工夫がモールドベース加工を効率化する

モールドベース加工は単なる機械作業ではなく、設計段階の工夫によって、精度・加工時間・コストが大きく左右される工程です。基準面設計、公差のメリハリ、標準部品の活用など、設計上の細かなポイントが、最終的な製品の品質を左右します。

製品の精度や納期で差をつけたいなら、まずはモールドベースの「設計改善」から始めてみてはいかがでしょうか。