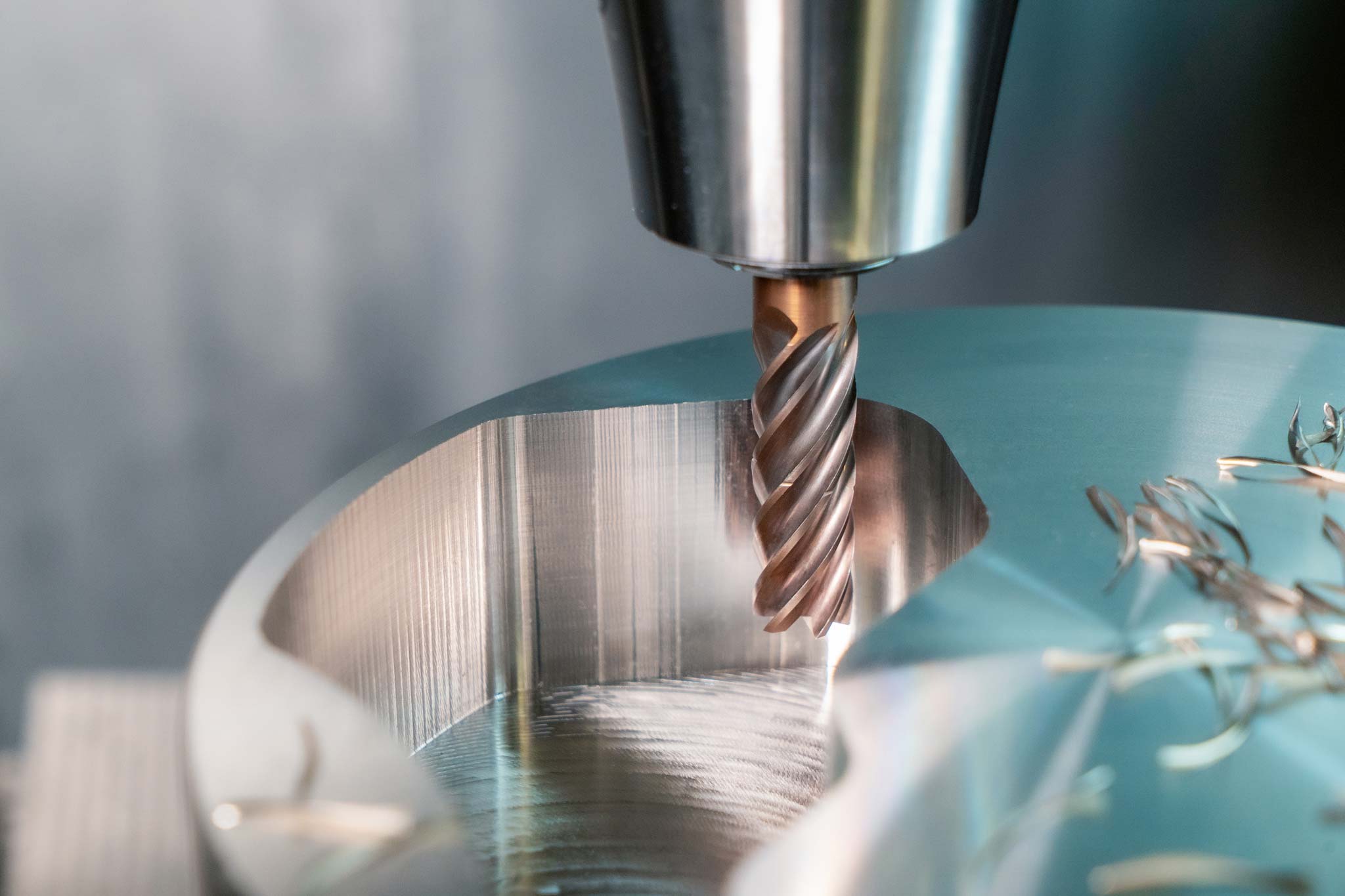

リーマとはドリルなどで加工された穴の内面を正しい形状、寸法で良好な仕上げ加工を行うための切削加工工具です。

リーマにはソリッドタイプ、ロウ付タイプ、組み立て式タイプがあります。

また、手回しで加工するハンドリーマと、マシニングセンタなどの工作機に取り付ける機械作業用リーマに分かれています。

リーマの加工精度

穴の直径に対し±0.01mmの寸法精度が要求されます。

ドリル加工で得られる精度はφ1mmで-5~+0μm程度なので、とても精度が高いことが割ります。

リーマでは濃度の高い切削油を使わないと仕上げ面が悪化することがあります。

工具のメンテナンスはもちろんですが、取付精度や切削油にも目を配る必要がありますので最新の注意を払って加工します。

寸法精度

リーマ加工の寸法公差は通常、H7~H11程度に設定されます。ただし、高精度を必要とする場合には、より厳しい公差(例:H6やH5)も達成可能です。

- 通常の寸法公差

±0.01~0.025mm - 高精度な加工

±0.005mm以下

【代表的なリーマのH公差表(例:ミリ単位)】

| 呼び寸法(mm) | H6(μm) | H7(μm) | H8(μm) | H9(μm) |

|---|---|---|---|---|

| 3 ~ 6 | +6 / 0 | +10 / 0 | +14 / 0 | +25 / 0 |

| 6 ~ 10 | +8 / 0 | +15 / 0 | +22 / 0 | +36 / 0 |

| 10 ~ 18 | +9 / 0 | +18 / 0 | +27 / 0 | +43 / 0 |

| 18 ~ 30 | +11 / 0 | +21 / 0 | +33 / 0 | +52 / 0 |

| 30 ~ 50 | +13 / 0 | +25 / 0 | +39 / 0 | +62 / 0 |

| 50 ~ 80 | +16 / 0 | +30 / 0 | +46 / 0 | +74 / 0 |

※上記は代表値であり、実際の使用時はJIS B 0401(またはISO 286)などの正式な規格を参照してください。

表面粗さ

リーマによる仕上げ加工では、表面粗さも優れた結果を得られます。

- 一般的な表面粗さ

Ra 0.8~1.6μm - 高精度加工

Ra 0.2~0.4μm

円筒度・真円度

リーマは穴の真円度や円筒度を改善するのに非常に効果的です。円筒度や真円度は、通常0.01mm以下に抑えることが可能です。

適用範囲

リーマ加工は以下のような状況で使用されます。

- 穴径が既にドリルで加工されており、仕上げが必要な場合

- 高精度の嵌合(はめあい)が必要な部品(例:シャフトとベアリング)

- 高い寸法精度や表面仕上げが要求される航空宇宙部品や医療機器

影響要因

加工精度に影響を与える要因として、以下が挙げられます。

- リーマの材質と設計

超硬材やコーティングされたリーマは高精度加工に適しています。 - 切削条件

切削速度、送り量、潤滑剤の選択が精度に影響します。 - 被削材の性質

アルミニウムや鋼、チタンなど被削材によって異なる適切なリーマを選択する必要があります。

リーマ加工を成功させるには、工具と加工条件を適切に選ぶことが重要です。また、事前のドリル加工やリーマの取り付け精度も全体の仕上がりに大きく影響を与えます。

リーマの加工条件

切削加工条件については別の記事にも書いてありますので参考にしてください。

加工条件が合っていないと、穴が大きくなったり、仕上げ面が悪くなったりしますので、テスト加工などして最適な加工条件を見つけてください。

リーマの下穴サイズ

リーマの下穴の最適な径サイズは、素材や径の大小によって一概にいえませんが、工具メーカーの出す推奨条件などを参考にすると良いですが、基本的な考え方としてリーマ代が0.05〜0.20になるようにドリルのサイズを選定してください。またリーマの種類によっても異なりますので注意しましょう。

| 被削材 | リーマ刃径 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| ~φ6 | ~φ10 | ~φ16 | ~φ25 | φ25~ | |

| 鋼 ~700N/mm2 700N/mm2以上 | 0.1~0.2 0.1~0.2 | 0.15~0.2 0.15~0.2 | 0.2~0.3 0.2~0.25 | 0.3~0.4 0.25~0.3 | 0.4~0.5 0.3~0.4 |

| 鋳鋼 鋳鉄 可鍛鋳鉄 | 0.1~0.2 0.1~0.2 0.1~0.2 | 0.15~0.2 0.15~0.2 0.15~0.2 | 0.2~0.25 0.2~0.3 0.2~0.3 | 0.2~0.3 0.3~0.4 0.3~0.4 | 0.3~0.4 0.4~0.5 0.4~0.5 |

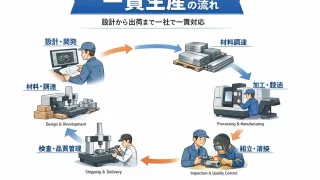

リーマ穴の検査

リーマ穴は図面に記載されている精度に対して限界栓ゲージや3次元測定器などを用いて検査します。

限界栓ゲージは穴径の通り側と止り側を正確に測定できますので、リーマ加工する場合は必ず必要になります。

但し、お客様によってキツめでという指定がある場合がありますので注意が必要です。

検査項目

寸法精度

- 穴径が設計図面に示された寸法公差内に収まっているかを確認します。

- 測定工具

- プラグゲージ(限界ゲージ):合否判定が迅速に行える。

- 内径マイクロメータ:高精度な寸法測定に使用。

- ホールテスト(三点式内径測定器):精密な内径測定に適する。

真円度

- 穴の断面が完全な円形に近いかを測定します。

- 測定工具

- 真円度測定器:真円度専用の高精度な機械。

- ダイヤルゲージ:手動で簡易的な確認が可能。

円筒度

- 穴の全長にわたって、円筒形状が保たれているかを確認します。

- 測定工具

- 真円度測定器(円筒度測定にも対応するモデル)。

- CNC三次元測定機:穴の立体的な形状を詳細に測定可能。

表面粗さ

- リーマ加工後の穴の内面の仕上がりを評価します。

- 測定工具

- 表面粗さ計:Ra(算術平均粗さ)やRz(十点平均粗さ)を測定可能。

軸線の直線度

- 穴の軸線が直線であるかどうかを確認します。

- 測定工具

- 直線度測定器または三次元測定機。

測定方法

- 準備

- 測定工具のキャリブレーションを行い、適切な精度が確保されていることを確認します。

- 検査環境の温度や振動を安定させます。

- 寸法の確認

- プラグゲージまたは内径マイクロメータ栓ゲージで穴径を測定します。

- 必要に応じて複数箇所(穴の上部・中央・下部)を測定します。

- 形状の測定

- 真円度や円筒度を測定器で確認します。

- 長さ方向に沿った複数の断面で測定を行い、形状の一貫性を評価します。

- 表面粗さの測定

- 表面粗さ計を用い、穴内面の仕上がりを測定します。

- Ra値が図面の仕様に適合しているかを確認します。

- 結果の記録

- 測定値を記録し、仕様に適合しているかを評価します。

- 必要に応じて検査報告書を作成します。

リーマのトラブル

リーマ加工では、加工条件や工具の使用状況によってトラブルが発生することがあります。以下はリーマ加工でよく見られるトラブル例とその原因、対策をまとめたものです。

穴径が公差外になる

原因

リーマの摩耗や破損

→ 切れ刃の摩耗や欠けにより、仕上げ寸法が不安定になり、公差外となる。

切削条件が不適切

→ 切削速度や送り量が過大・過小であると、仕上がり寸法にばらつきが出やすい。

例:送りが多すぎるとリーマが押されて穴が広がる。

被削材に硬化層がある

→ 熱処理や加工履歴により硬化層が存在する場合、工具がうまく切削できず、寸法が狂う。

リーマの芯出しが不正確

→ リーマが穴の中心に対して正確に位置決めされていないと、偏芯やオーバーサイズが発生する。

対策

穴径が公差外になる問題を防ぐためには、いくつかの対策を講じる必要があります。まず、使用前にリーマの状態を点検し、摩耗や損傷が確認された場合は、速やかに新品と交換します。次に、切削条件が不適切であると寸法不良の原因となるため、メーカーが推奨する切削速度や送り量を事前に確認し、適切に設定することが重要です。

また、被削材に硬化層が存在する場合、リーマ加工に悪影響を及ぼす可能性があるため、あらかじめその層を除去する予備加工を行います。さらに、リーマを正確に取り付け、芯出しを丁寧に行うことで、工具の偏芯や穴径のばらつきを防止できます。これらの対策を徹底することで、穴径の寸法精度を確保し、不良の発生を抑えることが可能になります。

真円度・円筒度が悪い

原因

真円度や円筒度が悪くなる原因には、いくつかの要因が考えられます。まず、前工程であるドリル加工の段階で、すでに穴が真円でない場合、その後のリーマ加工を行っても形状精度が確保できず、不良につながる可能性があります。

次に、リーマが正しく芯出しされておらず偏芯している場合、加工中にリーマがぶれてしまい、穴の真円度や円筒度が損なわれます。また、リーマの刃先が摩耗していると、均一な切削が行えず、穴の形状が不安定になる原因となります。

これらの問題は、仕上げ精度に直接影響するため、各加工工程において精度管理と工具の状態確認を徹底することが重要です。

対策

真円度や円筒度の不良を防止するためには、いくつかの対策を講じる必要があります。まず、ドリル加工時に穴の精度を向上させることが重要です。ドリル加工の段階で穴が真円に近い形状であれば、その後のリーマ加工での精度向上が期待できます。

次に、リーマの芯出しを慎重に行うことが大切です。リーマが正確に中心にセットされていないと、加工中に偏芯が発生し、真円度や円筒度が悪化する原因となります。

また、リーマの刃先が摩耗していると加工精度が低下するため、定期的にリーマを交換し、摩耗した工具を使用しないようにします。工具の状態を常に確認し、最適な状態で加工を行うことで、高精度な穴加工が可能になります。

表面粗さが悪い

原因

表面粗さが悪い原因として、いくつかの要因が考えられます。まず、リーマの刃先が摩耗していると、切削効率が低下し、均一な仕上げができなくなるため、表面粗さが悪化します。摩耗した刃先では、表面に微細な傷や不均一な加工痕が残り、仕上げ精度が落ちてしまいます。

次に、切削油(潤滑剤)の供給が不十分な場合、工具と被削材の間で摩擦が過剰になり、熱が発生して仕上げが悪くなります。潤滑が不足すると、切削面が荒くなるだけでなく、工具の寿命も短くなります。

また、切削条件が適切でない場合も、表面粗さに影響を与えます。例えば、切削速度が高すぎると、切削時の衝撃や振動が増加し、仕上がりに悪影響を及ぼすことがあります。適切な切削速度を設定することで、滑らかな表面を得ることができます。

対策

表面粗さを改善するためには、いくつかの対策を講じることが重要です。まず、リーマの刃先に摩耗が見られる場合は、速やかにリーマを交換することが必要です。摩耗した刃先では、均一な切削が難しくなり、仕上がりが不安定になるため、交換することで精度を確保できます。

次に、切削油(潤滑剤)の供給が不十分であると摩擦が増え、表面仕上げが悪化します。十分な量の切削油を供給し、潤滑性を向上させることで、摩擦や熱の発生を抑え、滑らかな表面仕上げを実現できます。

また、切削条件を適切に設定することも重要です。切削速度や送り量が適切でない場合、仕上がりが悪化する可能性があります。切削速度が高すぎると、振動や熱の影響で表面粗さが悪くなるため、最適な切削速度と送り量を選択し、安定した切削を行うことが求められます。

バリが発生する

原因

リーマ加工においてバリが発生する主な原因には、いくつかの要因が考えられます。まず第一に、リーマの刃先が鈍化している場合、切削性能が低下し、材料をきれいに切削できずにバリが発生しやすくなります。また、リーマの送り速度が不適切であることも大きな要因です。送りが速すぎたり遅すぎたりすると、切削時に余分な応力がかかり、仕上がり面にバリが生じやすくなります。さらに、被削材の材質によってもバリの発生しやすさは変わります。特に、延性の高い材料や粘り気のある金属は、加工時に素材が引き伸ばされることで、バリができやすくなります。

以上のように、バリの発生には工具の状態、加工条件、材料特性が複合的に関係しており、それぞれに適切な対策を講じることが重要です。

対策

バリの発生を抑えるためには、いくつかの有効な対策があります。まず、鋭利なリーマを使用し、刃先の状態を定期的に確認することが重要です。リーマの刃先が摩耗すると切削性能が低下し、バリの原因となるため、定期的な点検と適切なタイミングでの交換が求められます。

次に、適切な送り速度を設定することも効果的です。加工条件が適切でないと、材料に余計な力が加わり、バリが発生しやすくなります。使用する材質や工具の特性に応じた最適な送り速度を設定することで、仕上がりの精度向上とバリの低減が期待できます。

さらに、バリを抑えるための工具や加工手順(バリ取り加工を含む)を導入することも有効です。例えば、専用のバリ取り工具を用いた仕上げ加工や、逆回転リーマなどの特殊工具を利用することで、バリの発生を抑えることができます。

これらの対策を適切に組み合わせることで、バリの発生を最小限に抑え、より高品質な加工を実現することが可能です。

リーマの破損

原因

リーマ加工中に工具が破損してしまうトラブルは、精密な仕上げ加工において大きな問題となります。ここでは、リーマの破損につながる主な原因について詳しく解説します。

切削抵抗が大きすぎる

リーマ加工において、切削速度や送り量が過剰である場合、工具にかかる負荷が急激に増大します。とくに高速・高送りでの加工は、工具の寿命を著しく縮めるだけでなく、急激な破損を招く可能性があります。最適な加工条件を設定することが重要です。

被削材に異常硬化部が存在する

素材の一部に異常硬化(ワークの焼き入れや加工硬化など)がある場合、その部分でリーマが急激に摩耗・損傷することがあります。見た目ではわかりにくい硬化層が原因となり、突発的な破損につながることもあるため、加工前の材料確認が重要です。

切りくずの排出不良

リーマ加工では切りくずの排出が不十分だと、加工穴内に切りくずが詰まり、リーマの刃先に過大な負荷がかかります。これにより、切れ刃の欠けや折損が発生することがあります。切りくず排出を促進するために、適切なクーラントの使用や排出経路の確保が求められます。

対策

リーマの破損は、加工の精度低下や生産効率の悪化につながるため、未然に防ぐことが重要です。以下に、よくある破損原因に対する具体的な対策をご紹介します。

適切な切削条件を設定する

リーマ加工では、切削速度や送り量を適切に設定することが基本です。過度な条件で加工を行うと、切削抵抗が増大し、リーマに過大な負荷がかかります。工具メーカーの推奨条件を参考にしながら、被削材や加工環境に合った切削条件を選定することが重要です。

被削材の硬化層を事前に除去する

被削材に加工硬化や熱処理による硬化層が存在する場合、リーマの刃先に過大な負担がかかり、破損の原因になります。加工前に表面の硬化層を除去する、または前工程で仕上げ代を多めに取っておくなどの対策を講じることで、リーマ加工の安定性が向上します。

切りくず排出性と潤滑性を改善する

リーマ加工では、切りくずがスムーズに排出される設計が重要です。刃の溝形状や逃げ角、切りくず排出方向などの工具設計を見直すとともに、加工時の潤滑条件(切削油やミストの供給方法)を最適化することで、切りくず詰まりを防ぎ、破損リスクを低減できます。

穴の位置ズレ

原因

リーマの下穴あけ加工において、図面通りに正確な位置に穴を開けることは非常に重要ですが、実際の現場では「穴の位置ズレ」が発生することがあります。以下に、主な原因を解説します。

まず最も多い原因の一つが、ドリル加工時に芯出しが正確に行われていないことです。ドリルの先端が正しい位置にセットされていないと、加工開始時点ですでに位置ズレが生じ、そのまま穴の中心がずれてしまいます。

次に挙げられるのが、リーマの取り付け不良です。リーマ加工は仕上げ穴に使用されることが多く、正確な径や滑らかな仕上げが求められます。しかし、リーマが正しく固定されていない場合や、偏心している状態で取り付けられていると、穴径だけでなく位置にも誤差が生じてしまいます。

さらに、工作機械そのものの剛性不足も位置ズレの一因です。特に薄板や細長いワークを加工する際、機械の剛性が不足していると加工時の振動やたわみによって、工具の軌道が微妙にずれてしまい、結果として正確な位置に穴を開けることができません。

これらの要因は単独でもズレを引き起こしますが、複合的に発生することでズレの度合いが大きくなることもあります。対策としては、芯出しの精度向上、工具の取り付けチェック、そして加工機の定期メンテナンスや剛性評価が重要です。

対策

穴の位置ズレを防ぐためには、加工工程や設備の見直しが重要です。以下に代表的な対策を紹介します。

まず、ドリル加工時の位置精度を向上させることが基本となります。具体的には、正確な芯出しを行い、位置決め用のセンタードリルを併用することで、ドリルのぶれを抑え、加工開始時点での位置ズレを防ぐことが可能です。

次に、リーマの取り付け状態を確認し、適切に固定することも重要です。リーマは高精度な仕上げ穴を加工するための工具であるため、取り付け時に偏心や緩みがあると、仕上がり精度に大きな影響を与えます。定期的な取り付け確認と、使用前後のメンテナンスが推奨されます。

また、工作機械の剛性やチャッキングの状態を改善することも有効です。剛性の低い機械では加工中に微細な振動やたわみが生じやすく、これが穴の位置ズレの原因となります。必要に応じて補強を行うほか、ワークの固定力を高めるために高精度なチャックやバイスを使用することも、ズレを防ぐために効果的です。

これらの対策を組み合わせることで、穴あけ加工における位置ズレのリスクを大幅に低減することができます。

切りくずの詰まり

原因

切削加工において「切りくずの詰まり」は、工具の損傷や加工精度の低下、最悪の場合にはワークの破損など、様々なトラブルを引き起こす原因となります。以下に、その主な原因を解説します。

まず考えられるのが、リーマの溝形状が不適切であることです。リーマは仕上げ加工用の工具であり、切りくずを効果的に排出できるような溝構造が求められます。しかし、溝が浅かったり、切りくず排出方向に対する角度が適切でない場合、切りくずがうまく排出されず、工具の間に詰まってしまうことがあります。

次に、切削油の供給が不足している場合も、切りくず詰まりの大きな原因です。切削油には潤滑作用や冷却作用だけでなく、切りくずを流す働きもあります。適切な量と圧力で供給されていないと、切りくずがその場にとどまりやすくなり、リーマやドリルの刃先に詰まってしまうリスクが高まります。

さらに、被削材自体が切りくずを排出しにくい性質を持っている場合もあります。例えば、粘り気の強いアルミニウム合金や、延性の高い銅系材料などは、細く長い切りくずが発生しやすく、それが工具に絡まりやすい傾向があります。こうした材料では、工具の選定や加工条件の見直しが特に重要となります。

切りくずの詰まりは、放置すると工具寿命を縮めるだけでなく、製品の品質にも直接悪影響を及ぼすため、原因を正確に把握し、適切な対策を講じることが求められます。

対策

切りくずの詰まりは、加工品質の低下や工具の損傷につながるため、早期に対策を講じることが重要です。以下に、代表的な対処方法を紹介します。

まず有効なのは、切りくず排出性の高い溝形状のリーマを選定することです。リーマの溝形状は、切りくずをスムーズに排出する上で重要な要素です。深さや角度、ねじれの有無などを最適化した設計のリーマを使用することで、切りくずの滞留を防ぎ、詰まりを大幅に軽減することができます。

次に、切削油の供給量を増やすことで切りくずの排出を助ける方法も効果的です。切削油は、切りくずを冷却・潤滑するだけでなく、流体の圧力によって切りくずを加工点から押し出す働きもあります。供給量やノズル位置を見直し、必要に応じて高圧クーラントを導入することで、切りくずの排出効率を高めることができます。

さらに、必要に応じてリーマのピッチや工具の種類を変更することも検討すべき対策です。例えば、粗いピッチを持つリーマに変更することで切りくずの蓄積を抑えたり、ねじれ形状の工具に変更することで自然排出を促進するなど、加工条件に応じて最適なツールを選択することが、トラブル回避につながります。

これらの対策を実施することで、切りくず詰まりによる加工トラブルを最小限に抑え、安定した生産と工具寿命の延長を実現することが可能となります。

異音や振動が発生する

原因

- リーマが摩耗している

- 切削条件が不適切

- 工作物の固定が不十分

対策

- 摩耗したリーマを交換する。

- 切削速度や送り量を見直す。

- 工作物をしっかり固定し、振動を抑える。

リーマ加工のトラブルを防ぐには、工具の定期点検や切削条件の最適化、加工工程全体の管理が重要です。また、トラブルが発生した場合は原因を特定し、適切な対策を講じることで、加工品質の向上と安定性の確保が可能になります。

まとめ

リーマ穴は高い精度を求められているため、ドリル加工やエンドミル加工よりも注意を払う必要があります。ATCを使わないというのも一つの手法です。

精度が悪かったために今までの加工が全て台無し・・ってことにならないようにしましょう。