鋳鉄は、鉄鋼材料の中でも特に鋳造性に優れた合金であり、古くから自動車部品・工作機械・建築資材・水道管などのあらゆる分野で活用されてきました。その広い応用範囲の背景には、「ねずみ鋳鉄」「ダクタイル鋳鉄」「可鍛鋳鉄」など、多様な種類と金属組織の違いがあります。

しかし、材料選定の現場では「鋳鉄は脆い」「鋼より劣る」といった誤解が今なお残っています。今日は、鋳鉄の金属組織構造・機械的性質・用途別の選定ポイントを詳しく掘り下げ、設計や調達の現場で即役立つ知識としてご紹介します。

鋳鉄とは?|炭素含有量が生む特性の違い

鋳鉄は、炭素含有量が2.0~4.5%の鉄系合金であり、炭素量が2%未満の「鋼(Steel)」とは明確に区別されます。

炭素の量とその析出状態(黒鉛の形状)によって、鋳鉄の機械的性質は大きく変化します。さらに、ケイ素(Si)やマンガン(Mn)などの微量元素の添加によっても組織と性能が調整されます。

| 材料名 | 炭素含有量 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 鋼 | ~2.0% | 汎用構造材、機械部品など |

| 鋳鉄 | 2.0〜4.5% | 工作機械ベッド、配管、フライホイールなど |

鋳鉄の金属組織|黒鉛の形状で性能が決まる

鋳鉄の最も重要な特徴は、「炭素(黒鉛)」の形状と分布です。これが、強度、靭性、振動吸収性、加工性など多くの性能に直結します。

ねずみ鋳鉄(FC, Gray Cast Iron)

- 黒鉛がフレーク(片状)状に析出。切断面が灰色であることから“グレーキャストアイアン”とも。

- フレーク状黒鉛が応力集中を起こすため脆いが、振動吸収性・熱伝導性に優れる。

- 組織構成:黒鉛フレーク+フェライトまたはパーライト基

用途例:

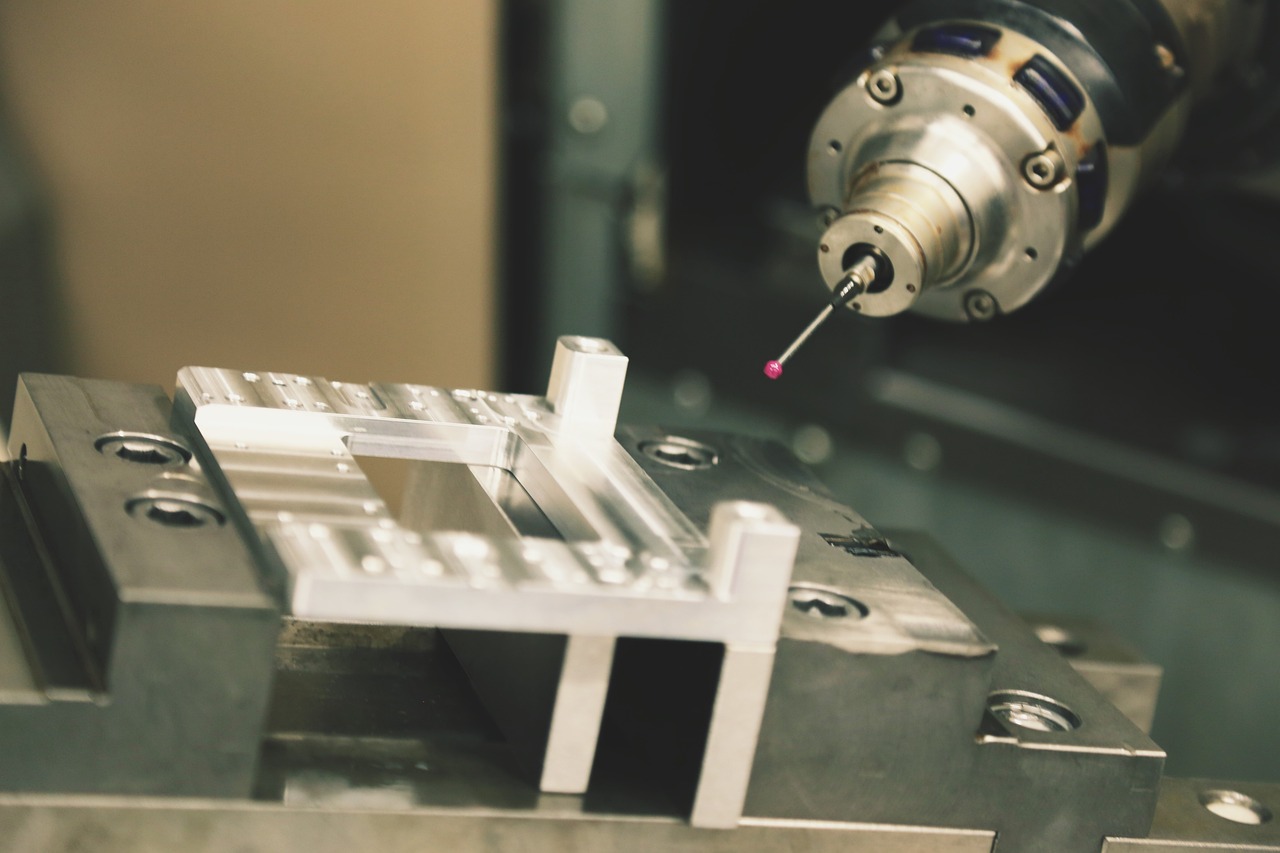

- 工作機械ベッド

- ディスクブレーキローター

- エンジンブロック

ダクタイル鋳鉄(FCD, Spheroidal Graphite Iron)

- 黒鉛が球状に析出(球状黒鉛)。球状化処理により鋼に近い靱性・強度を持つ。

- 引張強さはねずみ鋳鉄の約2倍、伸びも10%以上を確保可能。

- 組織構成:球状黒鉛+フェライト or パーライト基

用途例:

- 自動車のサスペンション部品

- 水道管

- 油圧部品

可鍛鋳鉄(マレアブル鋳鉄, FCM)

- 一度固めた白鋳鉄を高温で焼鈍処理し、黒鉛を団粒化したもの。

- 鍛造品に近い靱性・加工性を持つが、製造工程が長いためコスト高。

- 組織構成:団粒黒鉛+フェライト・パーライト混合

用途例:

- 機械構造用金具

- 配管継手

- 鉄道用連結部品

機械的性質の比較|鋳鉄は「弱い」材料なのか?

鋳鉄の機械的性質は、その構造によって大きく異なります。以下に代表的なJIS規格品の性能比較を示します。

| 材料名 | 引張強さ (MPa) | 伸び (%) | 硬度 (HB) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| FC200(ねずみ鋳鉄) | 200〜260 | 0.0 | 160〜210 | 振動吸収◎、脆性が高い |

| FCD450(ダクタイル) | 450〜600 | 10〜18 | 130〜180 | 引張強さ◎、延性◎ |

| FCM350(可鍛鋳鉄) | 350〜450 | 5〜15 | 130〜200 | 加工性・靭性に優れる |

ワンポイント

- ダクタイル鋳鉄は、強度だけでなく破壊靭性も高いため、安全設計に有利

- ねずみ鋳鉄は、強度は低いがコスト・鋳造性・振動吸収において優位

材料選定の基本|“使用環境と荷重条件”から逆算

設計における材料選定では、以下の観点を組み合わせることが重要です。

運用条件別 選定フローチャート

| 条件 | 推奨鋳鉄 |

|---|---|

| 振動を吸収したい(工作機械、設備土台) | ねずみ鋳鉄 |

| 引張荷重・圧力がかかる(機械部品、パイプ) | ダクタイル鋳鉄 |

| 曲げ・ねじりが加わる/軽い衝撃に耐えたい | 可鍛鋳鉄 |

| 加工や溶接を伴う複合工程がある | 鋼材 or ダクタイル鋳鉄 |

鋳鉄使用時の課題と対策

主な課題

- 溶接が難しい(黒鉛が溶接性を阻害)

- 鋳造欠陥(巣、割れ、介在物)が起きやすい

- 脆性破壊のリスク

対策

- 設計段階でストレス集中を回避する形状設計

- 超音波探傷やX線検査での非破壊検査

- 熱処理(焼なまし、焼入れ)で内部応力除去

まとめ|鋳鉄の理解が設計品質を左右する

鋳鉄は、その構造と物性を正しく理解して選定することで、鋼に勝るコストパフォーマンスを発揮する素材です。

- 黒鉛の形状=性能の鍵

- 引張強度が必要ならダクタイル鋳鉄

- コスト・形状自由度を優先するならねずみ鋳鉄

- 衝撃や加工を伴う部品には可鍛鋳鉄

製品開発や材料選定の現場において、鋳鉄の基礎知識をしっかり押さえておくことは、設計ミスやコスト超過を防ぐ第一歩です。